哈工大全媒体(张又元 贺明睿 杨俊杰/文 贺明睿/图)近日,我校环境学院马军院士团队在水处理膜防污能力强化方向取得重要进展,提出了利用超分子动态性强化“抵御-驱除”协同抗污染机制的策略,突破了常规协同抗污染机制依赖切向流和抑制膜通量的两大弊端。相关研究成果以《超分子动态强化的协同抗污染机制用于提升膜的抗污染能力和渗透通量》(Supramolecular dynamics-enhancedsynergistic antifouling mechanisms for enhanced membrane antifouling and permeability)为题发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。该项研究为水处理膜在低能耗、高稳定性运行方面提供了新策略,在市政污水、工业废水处理等领域具有重要应用前景。

基于亲水-低表面非均相微区的“抵御-驱除”协同抗污染机制在提高水处理膜稳定性与寿命方面具有优秀潜力,其中亲水微区可结合水分子形成水合屏障,阻碍污染物向膜表面的迁移;低表面能微区能够降低污染物与膜表面间的作用力,促进膜表面附着的污染物离去。然而,这一抗污染机制存在两项弊端。其一,因水的跨膜传输会将污染物紧压在膜表面,需要较高的切向流来促进污染物脱附。其二,低表面能组分易在膜过程中团聚并贴合在膜表面,阻塞水通道,使膜通量难以提升。

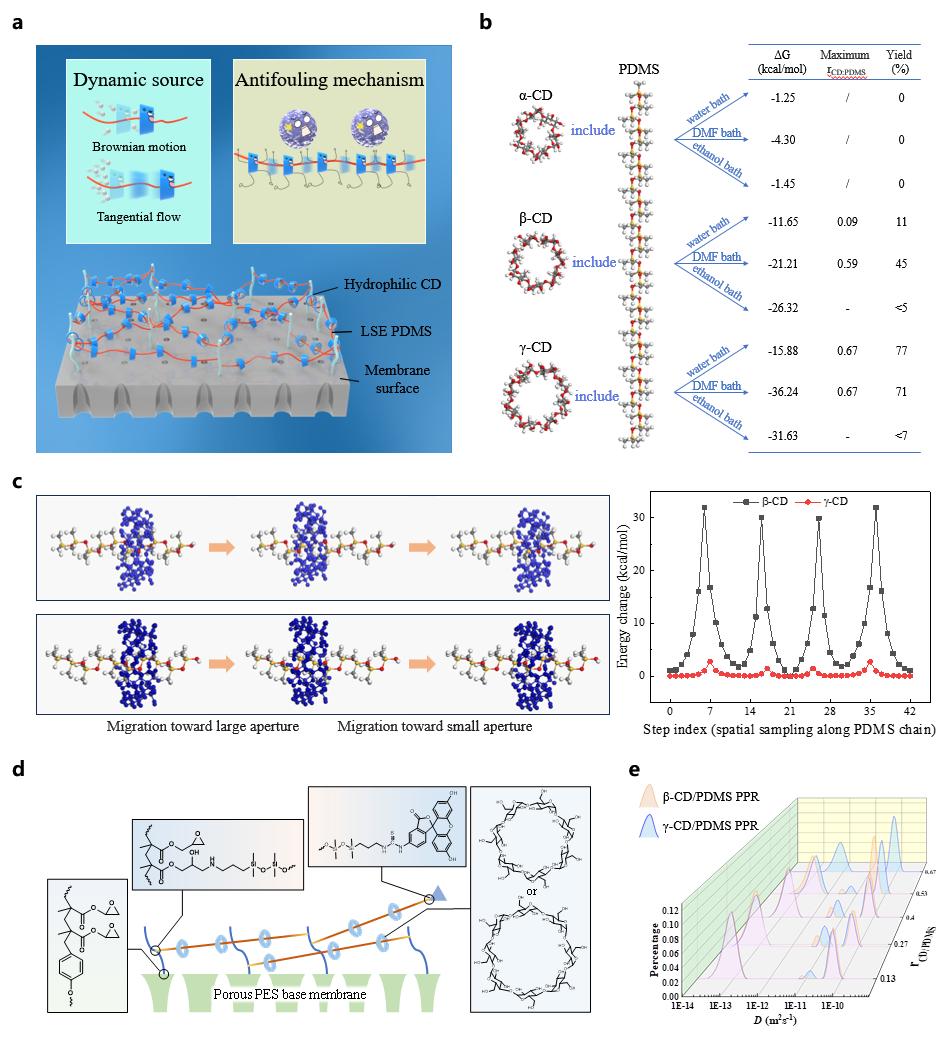

针对上述问题,团队提出使用超分子而非高分子在水处理膜表面构建抗污染层的策略。超分子为由聚二甲基硅氧烷(PDMS)和环糊精(CD)组成的聚轮烷。PDMS为低表面能线性大分子,CD是亲水环状小分子,CD-PDMS聚轮烷呈线穿环结构。CD可沿PDMS链滑动、旋转和振动,形成相对动态亲水-低表面能非均相微区。这一结构可使污染物与膜表面的接触不稳定,辅以CD的布朗运动,能够在低切向流,甚至静态条件下有效驱除膜表面污染物。此外,还可防止低表面能组分团聚,并通过氢键作用携带并促进水分子传输。

超分子结构与动态性模拟、表征

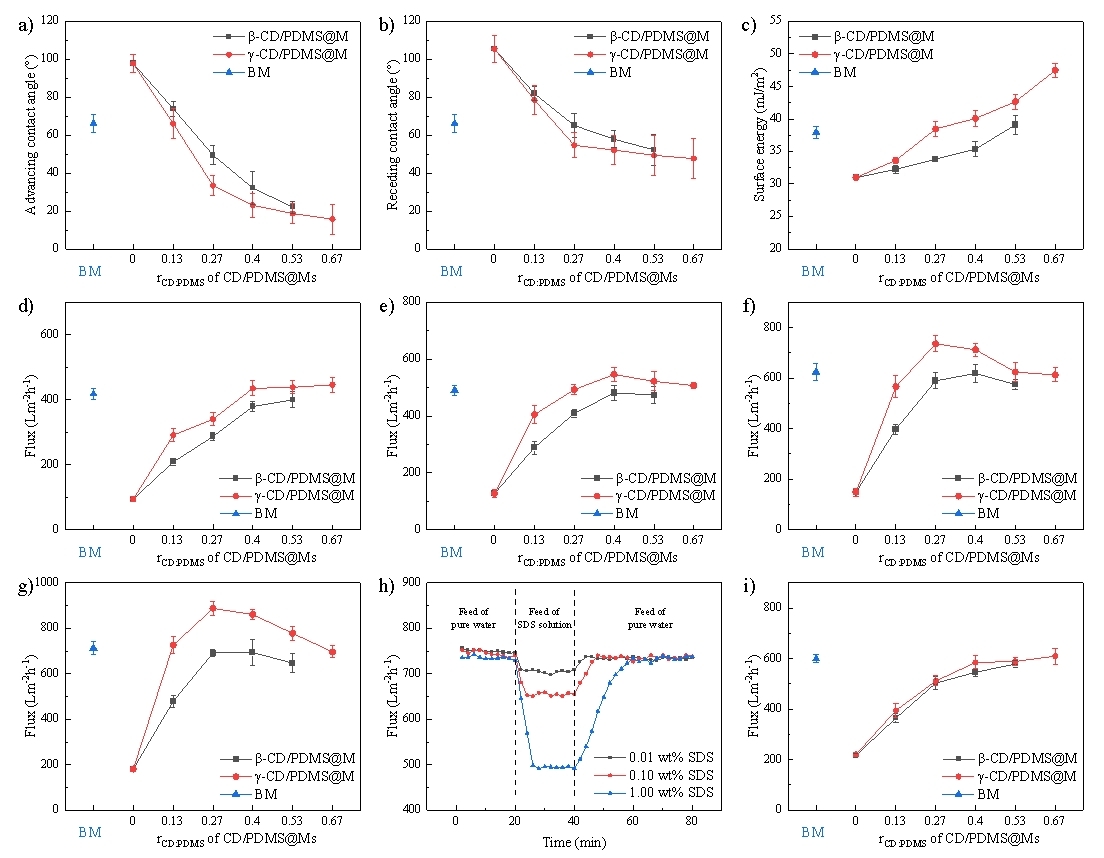

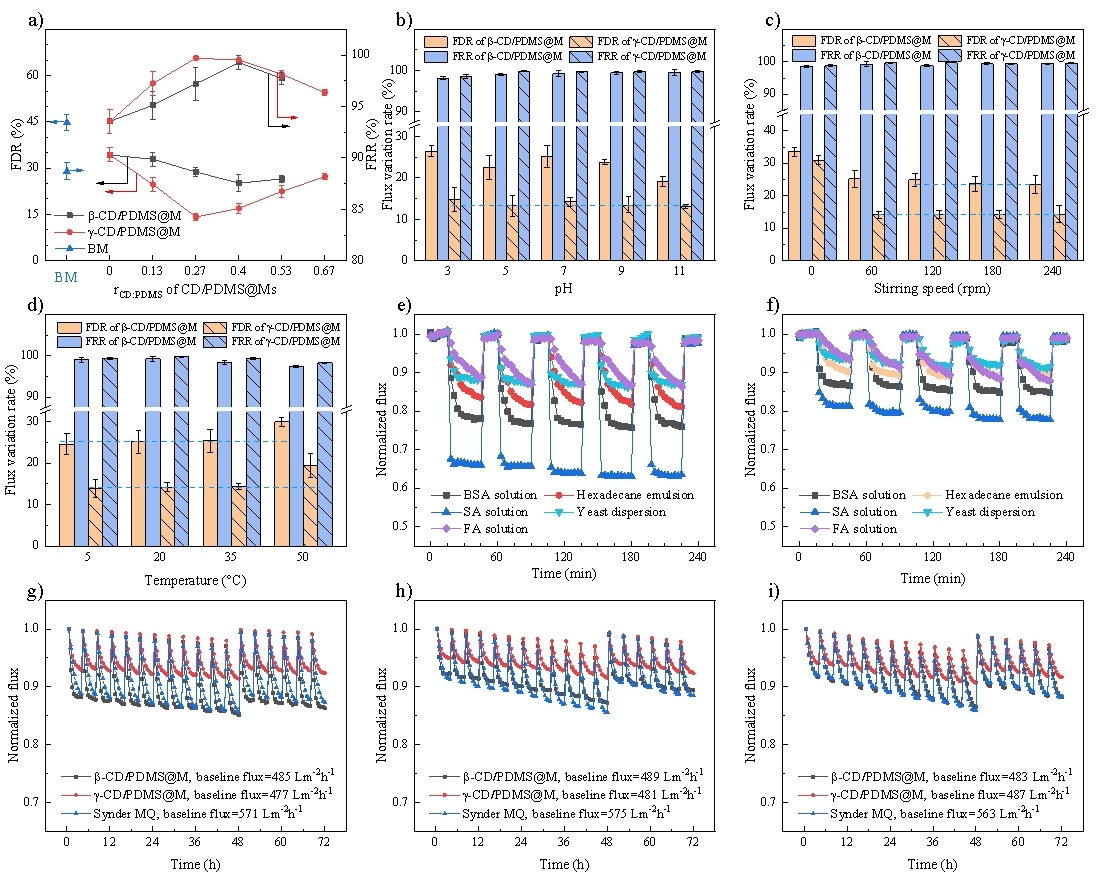

研究成果揭示了CD类型、CD/PDMS摩尔比-CD/PDMS聚轮烷动态性-膜综合性能间的级联关系,确定了最佳抗污染层结构。因γ-CD空腔大、柔性强,γ-CD/PDMS聚轮烷的动态性优于β-CD/PDMS聚轮烷。当CD和PDMS链节数量比为0.27~0.40时(CD完全覆盖PDMS时该值为0.67),CD/PDMS聚轮烷动态性最强,此时单个CD动态性和CD数量的乘积最大。实验结果表明,膜综合性能在超分子抗污染层动态性最强时达到最高值,20℃下渗透通量500 LMH·bar-1,过滤BSA溶液通量衰减率14.2%,恢复率99.7%,且优秀抗污染效果普适于酵母菌、腐植酸、海藻酸钠、乳化油等多种污染物,在松花江水、市政污水和鲁奇炉煤气化污水等实际水体的72小时错流实验中,也表现出了优越的稳定性,每个反洗周期(4小时)中衰减率仅为3%-7%,化学清洗后通量恢复率接近100%。反证实验表明了超分子动态性是膜通量提升的关键因素,基于AFM的作用力测定和微量吸附实验进一步证明了超分子动态性在膜抗污染能力强化方面的多重作用。团队通过实验和理论的相互验证,为水处理膜抗污染能力强化提供了更多策略。

超分子动态性对膜通量的影响规律和作用机制

超分子动态性对不同条件下膜抗污染能力的影响规律

哈工大为论文唯一通讯单位,环境学院贺明睿副教授为论文第一作者,吕东伟教授、马军院士为论文通讯作者。该研究得到国家重点研发计划青年科学家项目、国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金特别资助项目、城乡水资源与水环境全国重点实验室项目的支持。

论文链接:doi.org/10.1038/s41467-025-62231-w